松村康夫先生インタビュー【「健康のいずみ」8月号(2021年8月5日/第572号)より】

<わたしと健生会~健生会創立70周年に寄せて~>

8月号特別版(『健康のいずみ』本紙に掲載できなかった、インタビュー全文を紹介します)

戦争という時代を生きた私から、若い世代へ伝えたいこと

立川相互病院の黎明期を支え、理事長(1988~1991年)を務められた松村康夫先生は、現在94歳。太平洋戦争中に医師を志し、医学生として敗戦を迎えました。戦争という時代に大きく翻弄されながらの医師人生のスタートでした。「わたしと健生会」8月号特別版として、松村先生に、今、若い世代へ伝えたいことを、芹田優子・法人訪問看護事業部長がインタビューしました。

医師を志した訳

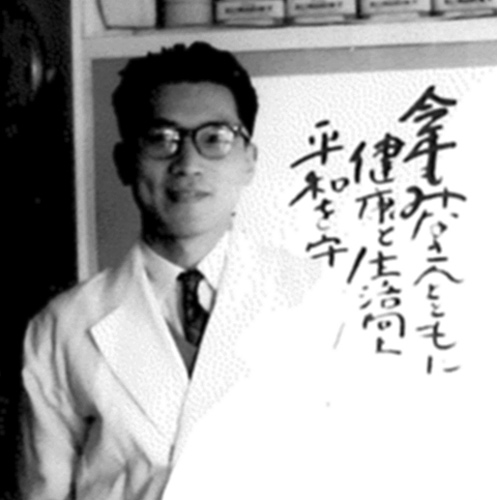

松村康夫(まつむらやすお)医師。1927年生まれ。元健生会理事長。1960年健生会入職。1983~1996年立川第一相互病院院長。1988~1991年理事長。

芹田 先生はなぜ医師を志されたのですか?

松村 私は幼い頃、いわゆる虚弱児でした。だから両親が一生懸命育ててくれました。中学3年のときに肺の感染病にかかり、結核と誤診されて、1年間自宅で療養生活を送りました。そのときに、自分が虚弱だから将来、人の健康に関わる仕事に就こうと考えて、医師を志したのです。ちょうどその頃、東京帝国大学付属医学専門部が設立されました。あちこちで医師が不足している、軍に医師が召集されるから内地の医療も逼迫している…それを解消するために医師の養成数を増やすためにつくられたのです。1944年そこに入学することができました。親にはお金がかかるからと反対されたのです、きょうだいも多かったので。だけど当時、国の奨学金制度ができ、また陸軍省、満州鉄道省など依託生制度もあって給付を受ける。卒業まで面倒見てやるから、そこに勤めろと。私も国の奨学金を受けて勉強を続けました。

芹田 戦地も内地も、医者が足りなくて、学生を青田買いのように確保して、各地へ連れて行った時代なのですね。当時は、戦争に貢献する医学教育という面が強かったということですか?

松村 ところがね、入学してみると講義をするのは東大の研究者たち。戦地で即戦力になるためとか、そういう頭が少ない方もおられ、自分の専門の学問を滔々(とうとう)と講義する。

芹田 じゃあ戦地では役に立たない知識もあったのですね。

松村 講義室の窓から、末期には敵の飛行機が飛んで来るのが見えるときだってある。学問の面白さに心躍らせながら、一方でどうせ死ぬんだからせめて基本的な学問をという思いもある、そんな時代でした。そして終戦を迎えたのは18歳、入学2年目でした。

結核での3年間の療養生活

松村 大学を出てインターンの間、目黒の国立伝染病研究所で実習をしました。当時は結核患者が多くて、研究のために結核菌を扱っているうちに自分自身が感染してしまったんです。それから3年間、中野の療養所にいました。死ぬのかと思いましたが、当時、ストレプトマイシンやアイナという新しい特効薬が出ました。それで生き返ったようなものです。

その3年間にベッドで、医師の国家試験勉強をしました。それで、合格して晴れて医師に。最初は、千葉県旭市にあるキリスト教の海上寮療養所に勤務しました。体を慣らして、3年後に東大病院の医局に無給助手として戻ったのです。同級生たちからはずいぶん遅れをとりましたが、そこで研究に没頭し、学位を取りました。そして第一線で勉強してこいと、信州の北信病院にも派遣されました。近くの志賀高原でスキーをしたり、温泉もあって。信州ではこれまでの憂さを晴らすように、楽しい時間を過ごしました。

労働歌の鼻歌から民医連へ

芹田 健生会に入職されるきっかけは何だったのでしょうか?

松村 砂川闘争に医療班として関わられていた東大助教授の石川中(ひとし)先生が「今度、立川で診療所を大きくするので、ぜひ医者がほしい」と須田朱八郎先生(立川相互病院初代院長)から頼まれていたのです。私は当時、東大の医局に戻っていて、石川先生から1958年に私が学位を取るまで熱心に指導していただいていました。石川先生から私に「立川に行かないか」と声がかかり、お受けしました。

芹田 石川先生はなぜ松村先生に白羽の矢を立てられたのですか?

松村 大学の医局での下積み時代は無給でした。一方、戦後、民医連の診療所が多くできて、バイト先に選びました。大学はやはり、学問としての医学という側面が強い。一方、バイトで行く民医連の診療所では、患者さんの立場に立って治療をするという思想と実践があり、それは非常に魅力的でした。看護婦さんたちはじめ職員ともいい人間関係の築ける職場だった。私のそんな様子に、石川先生は「こいつ民医連に向いているな」と感じていたのかもしれません。大学の研究室で鼻歌で労働歌なんかを歌ってたからね。

芹田 そして、1960年立川相互病院の開院と同時に健生会に入職されたのですね。

松村 そうです。当座のつもりで立川に来ましたが、晩年まで勤務することになりました。立川相互病院は大学と違って、外来と往診と健診と入院病床を全部一緒に診る。そういう幅広い医療ができました。バイトで勤めていた頃の民医連のイメージどおりでした。入職して、組織の中枢として動かなければならない。苦労したのは、医師など職員の確保です。本当は医療だけに没頭していたいのだけど、病院の体制を整えるために、知恵を絞り、医師を集めるためにも奔走する、そんな日々でした。そして、当時の立川は砂川闘争に現れているように基地の町であり、一方吉原から集団で疎開してきた遊郭もありました。貧しい人たちも多かった。戦後社会の縮図のような街だったのかもしれません。

病院を支えることに徹した80年代

芹田 その後80年代に入り、世の中は大きく変化し、医療も進歩していきました。立川相互病院に求められるものもどう変化していったのでしょうか?

松村 一つには高度な医療機能を持ち、教育機関としての機能もある「センター病院」が、民医連にはなかったことです。民医連全体また東京民医連の中で、その必要性が議論されるようになりました。そして立川相互病院がその役割を担うという大きな仕事が進められていきました。その流れの中で、多くの若い医師を招き入れた。時代は若い医師を中心としたものに移って行きます。もう私たちの教える内容はないし、あとは、この青年医師を支えるために頑張らなければと、診療に明け暮れていました。

芹田 先生は当時、外来の患者さんをたくさん診ていました。頭が破裂しないようにと、なぜか頭に輪ゴムを巻いて。その姿が忘れられません。

松村 まねしてやってみた人がいてね、ゴムの筋がおでこにきれいに付いたって。

芹田 きっと、ゴムを巻けば先生と同じように百人力で仕事を頑張れると思って巻いたんでしょうね。

松村 いつもゴムの筋を付けていましたね。よく覚えてますよ。

芹田 そうやって支えてもらって、立川相互病院があそこまで大きくなったのですね。

社会の貧困と格差に目を向ける

芹田 現在の健生会を支える若い医師や職員に、とくに伝えたいことは何でしょうか?

松村 やはり「親切でよい医療」を大切にしてほしい。世の中みんなが幸せに過ごすにはどうしたらいいのかということを、常に考えて、日々の仕事に向き合っていく。

そして、戦争が起こっていくプロセスの始めには、必ず「社会の貧困と格差」があります。昭和初期、東北をはじめ多くの厳しい貧困があった。それらへの不満を素地に、軍部が台頭してきます。日本国内の格差に対して、領土を広げればみんな豊かになれる、戦争をやるべきだと。貧困と格差のない社会を構築していかないと国内から戦争やるというときに、みんなその方向に乗ってしまうのです、恐ろしいことに。今、コロナでさらに格差は広がっているように見えます。

芹田 常に民医連は、無差別平等の医療を掲げていますが、これからもっと貧困問題に目を向けていく必要がありますね。

松村 そうです。自由主義は昔は万能だと思われていました。ところが自由主義では、富んだ者はますます富んで、貧しい者はますます貧しくなってしまった。その後の新自由主義の考え方では、自由競争と国際貿易によって富んだ人から貧しい人に富がこぼれ落ち、社会全体が豊かになると提唱されました。

芹田 私たちはおこぼれをもらって。トリクルダウンという理論ですね。

松村 そう、トリクルダウン。お酒を注いで、上がいっぱいになると下へ落ちてくるシャンパンシャワーみたいな話です。でも実際には下までいかない。上が大きくなって、上に溜まるばかり。そうすると、「戦争でも起こらないと世の中変わらない」とそんな空気が静かに広がって、戦争の起こりやすい下地になっていくのです。

戦争体験から―民医連の源流に触れる

芹田 最後に先生の戦争体験をお聞かせいただけますか?

松村 私は兵隊として戦地には行っていません、しかし戦時中は内地も戦地同様に悲惨なものでした。そして、見落としてならないのは、戦争は、終わってもなお人々をたいへん苦しめたということです。

一つには戦後の結核の大流行があります。まさに命を脅かす国民病であった。今のコロナに通じる部分がある。家族の1人が知らない間に感染して、他の家族にうつしてしまう。一家全滅というケースもありました。私の家族も、父と兄が肺結核で亡くなりました。同級生の女の子は、両親が結核で死んで、子どもたちだけになってしまった。でも周りの大人たちは戦後の混乱の中で自分の生活に精一杯で、助けの手を差し伸べることすらできませんでした。

もう一つ、私はインターンのときに、いわゆる「夜の女」、街娼への保健所の行う検閲に同行したことがあります。そこで印象的だったのは、夜の女って、きれいに化粧をして着飾ってと思うじゃないですか。しかし現実にはそんな娼婦はごく一部で、多くは幼い中学生のような子だったり、ザンバラ髪だったり、汚れたみすぼらしい身なりの女たちでした。本当に貧しくて、そうやってお金を稼ぐしかない人たちがいたのです。社会を覆う貧困が彼女たちを街に立たせていたのです。

芹田 戦争は戦場だけにあるのでなく、社会や生活の中に長く影を落とし続けるのですね。

松村 戦争は物資の不足と同時に、心の貧困を生んでしまうのです。苦しい中でのお互いに助け合うことももちろんたくさんあり、それはもう一生忘れ得ぬものです。しかし、私たちが大切にしてきた、助け合う心、思いやる心さえ難しいものにしてしまう、戦争にはそういった残酷さがある。そのことを知っていてほしいと思います。

民医連が平和や無差別医療を求める土台には、戦争という時代を生きた先人たちのそういう切実な思いがあることを忘れないでください。

芹田 今日は貴重なお話をありがとうございました。

(インタビュー 2021年6月2日)

- 2024.04.22採用情報デイサービスたんぽぽ 介護職員募集のご案内

- 2024.04.15健康のひろば八王子・たま健康友の会「健康のひろば」4月号(2024年4月15日/第165号)

- 2024.04.05健康のいずみ「健康のいずみ」4月号(2024年4月5日/第604号)

- 2024.04.05暮らしの健康教室体の要は腰痛予防:暮らしの健康教室

- 2024.03.18採用情報「薬剤師(2025年度採用)」募集要項を更新しました